克莱尔·西蒙

说到法国出品的纪录片,中国观众马上会想到像《迁徙的鸟》、《海洋》、《帝企鹅日记》这样关于自然界的画面美轮美奂的作品。其实,除了追逐地球的大千气象外,在法国也有不少纪录片工作者,关注着多元又矛盾重重的社会现状。现年65岁的克莱尔·西蒙(Claire Simon)就是其中一位。

相比雅克·贝汉、吕克·雅盖这些专注大自然的法国纪录片同行,她的名字对中国观众来说还十分陌生。日前,上海师范大学主办的“电影学堂·大师班”特别策划的一次克莱尔·西蒙纪录片回顾展,为国内观众了解其人其作打开了一扇窗户。

克莱尔·西蒙出生于一个艺术之家,年轻时,曾在阿尔及利亚学习人类学与阿拉伯语。也正是在这个曾被法国殖民多年的国家,她与电影结下不解之缘。20岁左右,她便在阿尔及利亚著名导演穆罕默德·拉赫达尔-哈米纳(Mohammed Lakhdar-Hamina)的团队里担任实习生,参与了拉赫达尔-哈米纳1975年拿下戛纳金棕榈大奖的影片《烽火岁月志》的剪辑工作。回到法国后,她一边从事一些剧情片的拍摄工作,一边自学导演、摄影、剪辑等拍摄事项,最终投入纪录片的怀抱。

《我们在这片森林里制造梦想》剧照。

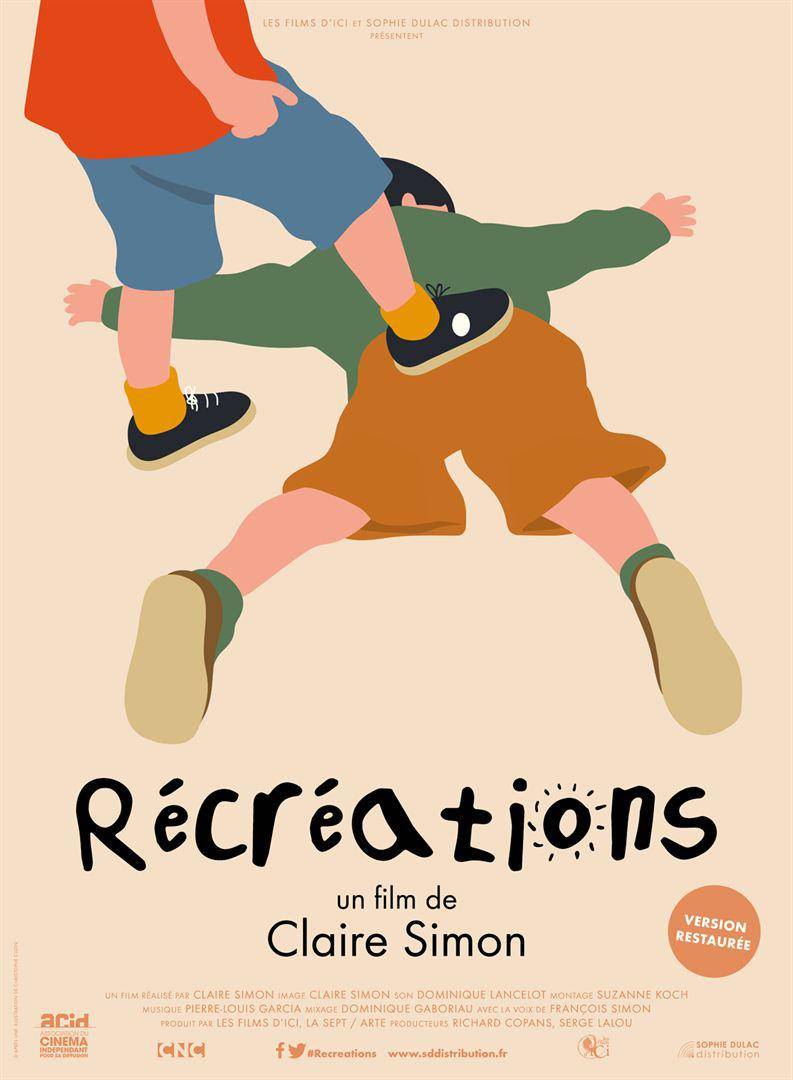

克莱尔·西蒙总是将镜头对准人间一隅,不同肤色、不同祖国、不同宗教信仰、不同成长背景的人们,来到该处,或上演或讲述着一个个悲喜剧:《无论如何》(Co?te que co?te,1994)里,一家仅有六人的小公司在倒闭的边缘苦苦求生;《课间休息》(Récréations)里,孩子们在看似无害的游戏玩乐中,上演着明争暗斗、奴役与压迫;《我们在这片森林里制造梦想》(Le bois dont nos rêves sont faits,2015)里,人们在同一片森林中寻找不同的精神寄托;《入学考试》(Le concours,2016)里,怀揣着电影梦的年轻人聚于一堂,接受最严苛的考核;《年轻的孤寂》(Premières Solitudes,2018)里,还未成年的少男少女们,已早早在家庭中体察到难以言说的不安。

《课间休息》海报。

此次“电影学堂·大师班”的展映中,包括克莱尔·西蒙的两部纪录长片《入学考试》和《年轻的孤寂》。《入学考试》呈现了有“法国最难考的电影学校”之称的La Fémis的一次招生考生。从“二战”之前直到今天,La Fémis都是法国乃至全欧洲有志从事电影创作,尤其是想当导演的年轻学子憧憬的圣地。包括让·雷诺阿、路易·马勒、弗朗索瓦·欧容、阿诺·戴普勒尚等一代又一代法国导演都毕业于该校,而无缘该校的应试者中也有像维姆·文德斯、马修·卡索维茨、塞德里克·克拉皮斯这样的知名电影人。

《入学考试》海报。

克莱尔·西蒙本人并没有在La Fémis求学的经历,不过她曾在该校任职十年之久。在决定辞职之后,她决定要以它为背景拍摄一部纪录片。据她透露,“当时,学校里有人跟我说,可以不用辞职,一边工作一边拍这部片子。但在我自己看来,那样是行不通的。我不能既作为这个机构的一部分,又作为独立的纪录片工作者,来完成这部作品,所以我还是坚持要先辞职再开拍。”

赖于克莱尔·西蒙秉持如此毅然决然的态度,最后的成片也确实保持了客观的立场,乃至于《入学考试》问世后,引起了一场争议:不少业内外人士都认为,在今时今日,像La Fémis那样繁琐又模式化的面试过程,实在过于保守和落伍了。

《年轻的孤寂》则是克莱尔·西蒙应邀参加的一个和当地高中生一起完成的拍摄项目。最初的设定是拍摄一部剧情短片,而并非后来的纪实长片。但在寻找素材的过程中,孩子们三三两两结成小组,自由进行交谈,深入彼此内心,讨论关于父母离异和家庭问题时,碰撞出了彼此最真实的生活状态。于是,她将他们同龄人之间的对话保留下来,作为影片最核心的部分。

《年轻的孤寂》海报。

因为新冠肺炎疫情的影响,这次“电影学堂·大师班”没能像以往那样,邀请克莱尔·西蒙亲临上海师大的讲座现场。然而,疫情可以限制人们拉近物理上的距离,却无法阻断文化交流的热望,西蒙还是通过远程视讯参与了整个活动,包括回答中国观众的映后提问,并接受中国媒体的采访。

澎湃新闻记者也借着这一难得的机会,对其进行了专访,她就纪录片的拍摄方式、制作偏好以及此前巴黎一名初中老师被残忍杀害的恐怖事件等电影内外的议题,给出了自己独到的见解。

【专访】

澎湃新闻:你在非常年轻的时候,就与阿尔及利亚著名导演穆罕默德·拉赫达尔-哈米纳一起工作了,可以谈谈他对你的影响吗?

克莱尔·西蒙:我对拉克达-哈米纳本人并没有特别强烈的私人感情,他的作品对我的创作也没有产生什么影响。但需要指出的一点是,正是因为最初和包括拉克达-哈米纳在内的阿尔及利亚电影人的合作,之后我才能获得进入法国电影界的机会。此外,阿尔及利亚电影人的那种沉浸式的快乐的工作状态,给我留下了深刻印象。相比和按部就班的法国电影工作人员合作,我还是更倾向于跟想要突破自己的被殖民者身份、积极探寻艺术上的创作自由的阿尔及利亚导演合作,后者更能激发出我的工作热情。

澎湃新闻:这次的展映作品《年轻的孤寂》,主要呈现高中生和家庭的关系。让我比较好奇的是,究竟是孩子们谈话的内容确实都集中到了这一点上,还是说你把其他一些与主题无关的素材都剪辑掉了?

《年轻的孤寂》剧照。

克莱尔·西蒙:其实,在这部电影中,我完全没有对学生之间的谈话内容做任何限制、指引或提示。他们自己在聊天时,自然而然就谈到了家庭方面的问题。在后期剪辑时,我也没有刻意把这方面单独剪出来,也是因为他们不约而同都会聊到这方面。比如说,里面有一段是一个男生和两个女生在聊天,一开始他们其实都在聊各自的恋爱,说着说着,一个女生无意提起一句“你的父母是不是也分开了”,这个话题一下子触到了那个男生心中的一块软肋,然后他的情绪就有些难以控制,说出了自己跟父亲之间的隔阂,于是话题才转到他们三人谈各自的家庭问题。

澎湃新闻:《入学考试》问世后,片中呈现的La Fémis的面试过程令许多人颇有微词。事实上,早在很多年前,考入该校的希腊导演安哲罗普洛斯也因为不满学校的教育模式而选择中途退学。而就你本人来说,也没有专门上过电影学校。那么,作为一名在其中任职十年的老师和一位独立纪录片导演两个不同身份出发,你个人是怎么看待这个问题的?

克莱尔·西蒙:我认为跟过去比起来,现在的La Fémis变得更保守了。想当年,前任校长还在的时候,施行过一项政策:每年有四个入学名额会特别留给来自贫困家庭或者移民家庭的学生。我个人对此很支持,但是新校长上任后,并没有将这项政策继续下去。时至今日,这所电影学校对于生活在相对贫困的郊区的孩子、贫困家庭以及移民家庭的孩子来说,已经是相当遥不可及了。

《入学考试》剧照。

澎湃新闻:你的作品有些是自己剪辑,有些不是。对于纪录片导演来说,这两种选择有什么区别呢?

克莱尔·西蒙:事实上,我自己剪辑的时候,反倒速度比较慢。即便如此,假如时间充裕的话,我还是会倾向于自己来剪。有些作品我则会刻意选择让其他人来剪,因为电影是面向大众的艺术,剪辑师其实就是它的第一个观众。比如说《巴黎北站》(Gare du Nord,2013),我本人已经担任了摄影的工作,感觉引入其他人的视角的话,会令作品更有趣。

澎湃新闻:你的纪录作品有一个共性,都是拍摄一个固定地点里的不同个体。为什么你会对这种拍摄方式情有独钟?

克莱尔·西蒙:我觉得在纪录片的拍摄中,相比聚焦于一个特定的拍摄对象,用镜头跟随他的行动轨迹来说,这样的方式更具有开放性。当你将镜头对准一个固定的地点,人物在其中进进出出,本身就包含着某种叙事性:他们为什么会来到这里,又为什么会离开?而且这种拍摄方式,不会带有预设的视角,会有很多意外的情况产生,也令拍摄本身更无拘无束。

澎湃新闻:这种方式也让我想到了怀斯曼(Frederick Wiseman)。

克莱尔·西蒙:怀斯曼的确是一位很伟大的纪录片导演,但我们两人的作品还是有很大区别的。怀斯曼的纪录片里没有完整的故事性,我虽然不会一路跟随某个特定的主人公,但在某一个特定地点,我的镜头对准的拍摄对象的经历还是有开头和结尾的,有完整的故事性。

澎湃新闻:纪录片工作者同样也是社会观察家。在《年轻的孤寂》里能看到,当前法国学校里的学生有各种不同的文化和宗教背景。作为一名曾在法国中学驻扎过的纪录片导演,作为一名精通阿拉伯语和阿拉伯文化的学者,请问你是怎么看待之前发生在巴黎的教师因为在课堂上谈论宗教先知的漫画形象而遇害的事件?

克莱尔·西蒙:这是一个彻头彻尾的悲剧……让人难以承受……我的伤痛难以用语言表达……当然,这本身是一次恐怖事件,但探究问题的根结,我认为近二十年来,法国都没有采取有效的方法来应对移民问题,其实在法国几乎没有一座真正的清真寺,政府没有对移民群体的宗教表示出足够的尊重,这使得信仰伊斯兰教的普通民众没有一个地方去实现宗教诉求。如果法国各方对这种宗教信仰更宽容一些,现状可能会更好一点。我认为,当下对于各方来说,都是十分艰难的时刻。

《村庄》剧照。

澎湃新闻:可以介绍一下最新作品《村庄》(Le village)吗?它似乎是一部连续剧式的纪录片。

克莱尔·西蒙:没错,它是一部由短片组成的连续纪录片,总长度为九小时。不过,我也准备剪出一部长度为一个半小时的纪录长片版本,目前这项工作正在进行中。纪录片里的这个村庄规模并不大,但跟它本身跟纪录片很有渊源。在当地,每年会举办一个纪录片电影节,设有专门的纪录片资料馆,还有学校可以学习纪录片的拍摄工作。另一方面,它也有和其他法国村庄别无二致的地方,比如有酿酒产业等,生活在其中的人们努力寻求发展,包括政治上和经济上。总而言之,我希望以这个小村庄为中心,展示一种整体性的现代生活样态。

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

- 无相关信息